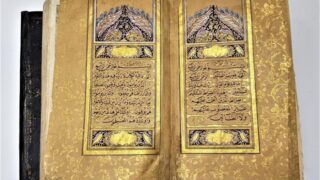

イスラム教の開祖である預言者ムハンマドの言行録が「ハディース」。そのハディースに登場する音楽関連場面には次のようなものがあります。(「イスラムと音楽」新井裕子著より)

祭りの日、結婚の日、駱駝追い(駱駝の歩みを調節するために詩に節を付けて吟じていたのが、次第に専門の者が現れて歌に近いものになったらしい)、ラッパ(終末と復活の日の神の合図としてのラッパ)、歌姫(歌、踊り、楽器などの訓練を受けた女奴隷)、泣き女と歌い手。それから、登場する楽器には、ミズハル(枠太鼓ともショートネックリュートとも言われる)、トゥンブール(太鼓ともロングネックリュートとも言われる)、マアーズィフ(弦楽器とも楽器全般とも言われる)、ダフ、ドゥフなど。そして、歌をさす言葉ギナー、歌う行為の言葉ガンナー、演奏する者を指す言葉ジャーリヤ、ジュワイリーヤ、ムガンニャ、カイナ。

これらの言葉を並べていると、様々な音楽が当時のアラビアにはあふれていたことがわかります。

そして、ハディースのこれらの記述中で、歌や楽器をムハンマドが直接非難する言葉はひとつもないそうで、むしろ音楽を制止しようとする者に対して「そのままにしておきなさい」と言って音楽を続けさせたりしているのです。唯一例外は、「私の信徒たちの中から、姦通と絹と酒と楽器(マアーズィフ)を合法とする者があらわれるであろう」という言葉が出てくること。しかし、コーランとハディースの記述を全体として見たとき、楽器と音楽の禁止というのは飛躍し過ぎていて、イスラム教の音楽忌避の風潮は後から生まれたものではないか、というのが新井氏の結論です。

では、イスラム教の音楽忌避の解釈が出てきたのはいつから誰によって生まれたのか。新井氏は次のような可能性をあげます。

・初代正統カリフのアブー・バクルから。アブー・バクルが、少女たちに歌を歌わせている自分の娘を叱る場面がハディースに出てくる。

・イスラム法学者たちの厳格な解釈から。

・ムハンマドの態度そのものから。ムハンマドは、神と向き合う時、一心になることを望んでおり、礼拝時の妨げになること一切のひとつとして、音を否定したとも考えられる。また、ユダヤ教やキリスト教の儀礼との差別化する必要性もあったかもしれない。

というのが、新井氏の推論です。

私はイスラム教徒ではないので、「音楽が禁止されるのはどのようなときか」という現象論的な興味からこれを書いているのですが、そういう観点から見ると、「生真面目さ」「真剣さ」「厳格さ」というのが、音楽禁止の動機になっているように見えます。

音楽という言葉には「楽」という文字が入っていますが、やはり音楽の本質の中に楽しくなってしまうというところがあり、それがまじめで真剣で厳格であるべきという思考と衝突し、やがて音楽禁止論につながってしまうのかもしれません。ムハンマドの礼拝時の真剣さ、初代カリフアブーバクルの生真面目さ、イスラム法学者の厳格さ、そういう真剣さまじめさ厳格さが代々集団的に積み重なっていくと、コーランにもハディースにも明言されていない「音楽禁止」という論理がいつしか生まれ、違反に対する暴力が生まれていったのかもしれません。

戦時中に笑ったり歌ったりしただけで不謹慎だの非国民だのという非難や暴力の対象になった日本の経験にも共通するところがあり、よそ事ではありません。まじめさと楽しさのバランスをとり社会を健全に保つバランサーの機能が音楽にはありそうです。ムハンマドが、音楽を制止するしようとする者に対して「そのままにしておきなさい」と言って音楽を続けさせたというエピソードにも、そんなバランス感覚が見られるのではないでしょうか。