前回から続き。

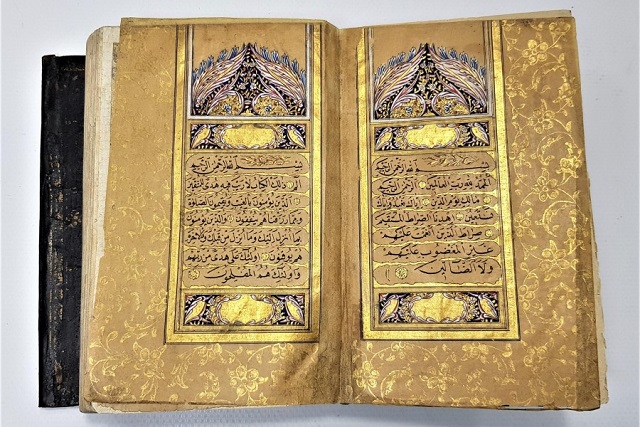

コーランは音楽について何か語っているのか。

結論から言うと、コーランに音楽に関する明白な啓示はない、というのが一般的な理解だそうです。

しかし「詩」や「詩人」に関する啓示がコーランにはいくつかあります。

当時のアラビアの詩や詩人の前提理解として、ムハンマド(マホメット)が啓示を受けたころのアラビア半島では、詩は節を付けて吟じるものだったので詩はおのずと歌に通じるものがあり、またアラビア語特有の韻律や脚韻に従って劇的に語ればそれもおのずと歌に似て、さらに楽器を携えて詩を吟じて歩く吟遊詩人も多かったことから詩は楽器と繋がる面もありました。そして、シャーマン・物憑き・妖術師などが精霊霊鬼と感交して吟ずる言葉が広く受け入れられてアラビア社会共通の価値観を提供する役目を果たしていたため、詩(≒音楽に通じる)が良い意味でも悪い意味でも人々を導く力になっていたという状況がありました。

このような状況理解を前提として、コーランの詩に関する記述をいくつか見てみると、例えばこのようなものがあります。

「迷う者は詩人に従う。汝は彼らがあらゆる谷間をさまよい歩く様子を見なかったか、自分では実行もしないことを口にするのを。」

「われらは彼(ムハンマド)に詩を教えなかった。詩は彼にふさわしいものではない」

「我々が、ものに憑かれた詩人のために我々の神々を捨て去らねばならないなんてことがあるか」

「まことに、これこそ気高い使途のみことばである。決して詩人の言葉などではない」

どうやらコーランのこれらの啓示は、ちまたの詩人たちとムハンマドを差別化することに主眼があり、ムハンマドの言葉こそまことの神の言葉であって、ちまたにあふれるものに憑かれた詩人たちの言葉と一緒にするでないぞ! ということを繰り返し言っているように思えます。

このように詩人と詩に対するムハンマドとムハンマドの言葉の優位性をコーランは語っていますが、詩の存在自体を否定するところまでの明言はないようで、ましてや音楽の禁止まで読み込む必然性はさほどなさそうです。ただ、「〇〇の詩(歌)はものに憑かれた詩人の言葉(音楽)だ!」という具合に、他を非難したり排除したりする論理として働く歴史的展開は想像に難くないので、音楽に対する一定の抑止力が内在してしまったのかもしれません。

引用参考文献・「イスラムと音楽」 新井裕子著

次回 ムハンマドの言行録ハディースの音楽の扱いについて見てみたいと思います。