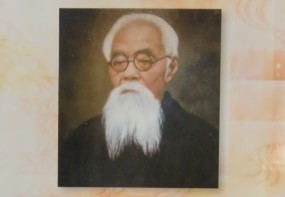

日本に民謡という音楽ジャンルがあるのは、後藤桃水(1880~1949)という方の功績だそうです。

桃水は中学のときに温泉旅館で虚無僧の奏でる尺八の音に魅了され、尺八を習い始めます。その後現在の東北大学医学部に進学しますが、尺八をきわめるために大学を辞めて上京し、弟子をとるほどの腕前になります。桃水は尺八の練習をする中で、「田舎唄」「百姓唄」と呼ばれて地元の人以外に知られることがなかった各地の郷土の歌に関心を寄せはじめます。そして「日本にはふるさとの風景やそこに住む人の思いを歌った素晴らしい唄がまだたくさんあるはずだ」との思いから、日本各地を歩いて歌の収集をはじめます。各地の唄を調べ、込められた意味や唄の背景まで丁寧に聞き取って歩きました。東京に戻った桃水は、日本の郷土の唄を知ってもらうために、唄の大会を開くことを計画しますが、「田舎唄」「百姓唄」という名前では誰も関心を持ってくれません。大会の名称を考える桃水の耳に、セミの声が「ミンヨウミンヨウ」と聞こえ、「そうだ。民の謡、民謡だ」ということから、民謡の言葉が生まれました。こうして、1920年、第一回「全国民謡大会」が開催され、3000人の人を集めて大成功となり、これが全国に民謡が広まる契機となりました。桃水は、日本民謡道場を開き、弟子の育成に力を入れます。敗戦で日本人が希望を失ったとき、桃水は、「民謡を通じて国民に喜びと希望を与えよう」と考え、民謡を広めることに力を注ぎ、「NHKのど自慢大会」で弟子が度々入賞するようになり、民謡は日本人の歌として人々の心に浸透するようになりました。桃水の功績をわかりやすく紹介する次の動画をどうぞ。

後藤桃水という名前を知る人はほとんどいないと思いますが、日本人の唄の源流を堀り起こし、民謡という唄のジャンルを確立させた桃水の功績は非常に大きく、広く語り継がれるべき人のように思えます。

次は民謡の歌い方の伝承の様子がよくわかる動画で、民謡もなかなか面白そうだぞ、という気持ちになります。☟