日本の太平洋岸からの海流に乗ってアラスカまでたどり着いた縄文の人々が、トリンギット族とハイダ族の祖先になったのかも、という前回の話の続き。

トリンギット族とハイダ族は、トーテムポールなどの独自文化を残したアメリカ先住民ですが、岩手県の縄文時代後期から晩期の萪内遺跡からもトーテムポール状の木製品(栗の木の彫刻)が出土しています。下の写真の一枚目がその出土物(栗の木の彫刻)で、二枚目がその復元を試みたもので、三枚目がアメリカ先住民のトーテムポール。

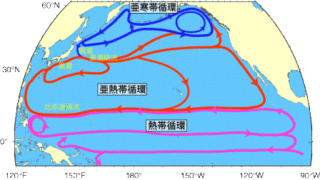

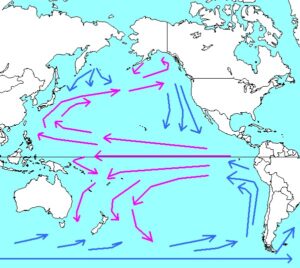

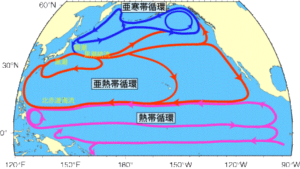

次の海流図のとおり、岩手県沖からアラスカまでは海流が繋がっていて、東北や北海道の太平洋岸から流されたら、アラスカ方面にたどり着きます。

こうしてみると、縄文時代の日本とアラスカ先住民の繋がりは実際あったかもしれないとますます思えてきます。証明されているわけではありませんが、ロマンのある話ですから、想像力を膨らませて楽しんでいます。

ここでちょっと話が変わりますが、アメリカのミュージアムが収集保存している先住民の遺物(トーテムポールや人骨など)を発掘場所に戻してほしいという運動(リペイトリエイション)をしている先住民の次の言葉が、なかなか味わい深いのです(星野道夫著作集4よりします)。

「その土地に深く関わった霊的なものを、彼らは無意味な場所に持ち去ってまでしてなぜ保存しようとするのか。私たちは、いつの日かトーテムポールが朽ち果て、そこに森が押し寄せてきて、すべてのものが自然の中に消えてしまっていいと思っているのだ。そしてそこはいつまでも聖なる場所になるのだ。なぜそのことがわからないのか」

遺物の保存活動は当然良いことだと考えてきた博物館関係者には、天地がひっくり返るくらい衝撃的な言葉かもしれません。遺物が朽ちて森に還ることも聖なることの一部として是認する発想は、森→トーテムポール→森→トーテムポールという永続的な生命循環の感覚が入っているように思えます。その感覚は日本の縄文文化にも通じるものがありそうで、持続可能性という現代的課題の答えのひとつを示しているのかもしれません。

このモノが朽ちるという生命循環の感覚を、木の楽器を作っていく作業の中にどう取り込んで行くことができるのか、そんなことを考えさせられます。