ルイス・ミランの曲集「エル・マエストロ」の挿絵に、ギリシャ神話のオルフェウスがビウエラの発明者と書かれた理由は、ビウエラがイスラム文化と関係ないギリシャ起源の楽器であることを示して、リュートからビウエラへの乗り換えを促進する目的があったのではないか、ということを前回書きましたが、これは本の著者であるミラン個人の方針というより、当時のスペインの国家方針であった可能性が高いように思われます。次の各点を繋ぎ合わせると、そんなスペインの国家政策像が見えてくるように思うのです。

・ミランはジェルメーヌ・ド・フォアのバレンシア宮廷の廷臣であったが、ジェルメーヌはカトリック両王のひとりフェルナンド二世の二番目の妻であり、レコンキスタ後のスペイン中枢の近くにいる人物だった。

・ジェルメーヌは、元々フランスのフォア家の出身で、アラゴン王妃、シチリア王妃、ナポリ王妃、ナバラ王妃、バルセロナ伯妃などの称号を持ち、ビウエラの流行地域(スペイン、フランス、イタリア)全体に関係が深い。

・ジェルメーヌは、フェルナンド二世亡き後、カラブリア公フェルナンドと三度目の結婚をしたが、カラブリア公と共にバレンシア副王を務め、この2人は芸術と音楽の後援者となったと言われており、音楽政策に対する高い関心と音楽政策を遂行する地位を持っていた。

・当時の本の出版は、個人の一存でなされるものではなく、王の出版許可などの公的統制のもとにされるのが普通であったから、ミランの曲集エル・マエストロの内容全体がスペインの国家方針に沿うものだったと考えられる。

・エル・マエストロの本の内容は、ビウエラ初心者が基礎から複雑な曲へと段階的に進むことができるようになっており、曲集は40以上のファンタシア、6つのパヴァーヌ、12のビリャンシーコ、ソネート、その他の曲目を含み、ビウエラ独奏曲とビウエラ伴奏歌曲から構成されていて、ビウエラ音楽を体系的網羅的にカバーしており、ビウエラの広範な普及意図が見える。またビリャンシーコのうち半数はカスティーリャ地方のスペイン語、残りの半数はポルトガル語で、後にこの本がポルトガル王に献呈されている経緯も合わせると、国境を越えた普及方針も見えてくる。これら全体が国家レベルの音楽政策と言うにふさわしい内容を備えている。

・ミランの曲集「エル・マエストロ」の出版の後、ナルバエス、ムダーラ、バルデラバーノ、フエンリャーナ、ダザなど、スペイン人音楽家によるビウエラ曲集が続々と出版されているが、これらの出版許可を通して、ビウエラ音楽の普及というスペインの国家方針が一貫して示されている。

・フエンリャーナの曲集の名前「オルフェニカ・リラ(オルフェウスの竪琴)」でも、オルフェウスとビウエラを結びつける思想が表現されており、イスラム文化からの切り離しの意図が見える。

これらをジグソーパズルのピースにして置いていくと、「イスラム色を排除したビウエラによる新生スペイン音楽の確立」という政策の全体像が浮かび上がってくるように思うのです。

というわけで、当時のスペインの音楽政策の骨子を想像してみますと、

・ギリシャ神話のオルフェウスに正当性の根拠を置くこと・それに沿う新楽器としてビウエラを普及させること・ビウエラのための新楽曲を整備(新規作曲と既存音楽を再編集)すること・その曲集を体系的に発行して普及させること・スペイン全体への普及に加えて周辺国にもビウエラ音楽を拡大させること

というようなことになるでしょうか。

ここでちょっと話が飛躍するようですが、以前にもちょっと書きましが(下のリンク)、明治維新後の日本の音楽政策に似ているような気もします。

明治政府の音楽政策をざっくり言うと

・国家神道に正当性の根拠を置くこと・江戸期までの楽器と音楽を排除し、それに代わる新音楽として国民唱歌を創出すること・国民唱歌を続々と作曲するとともに既存曲の使えそうなものを再編集すること・その歌集を次々に発行し、その集大成を文部省唱歌として教育体系に組み込み国民全体に普及浸透させること・満州台湾南方諸国など周辺国へも拡大させること、というのを骨子とした政策が明治から昭和にかけて大がかりに実行されたのですが、上記のビウエラ音楽政策の骨子(あくまで私の仮説にすぎません)とかなり構造が似ているようです。文化的大転換期を迎えた国家の音楽政策パターンなのかもしれません。

16世紀以降、スペインの没落とともにビウエラが急速に衰えていったことも謎のひとつと言われていますが、そこにも文部省唱歌の多くが戦後急速に消えていったのと似たパターンとして分析できるかもしれません。

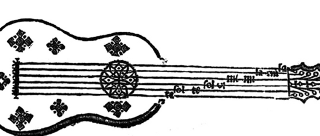

フエンリャーナのオルフェニカ・リラ☟