昔の渡世人(任侠、テキヤ、香具師、博徒、渡世人等)のあいさつ作法(仁義の切り方)が演劇的で大変興味深いんです。まるで格式ある伝統劇を見ているよう。どこか音楽的な余韻も感じられます。

現代のやくざはもうこのようなやとりとをしないそうですが、相手を立てながらよどみなく名刺交換をする能力が求められる現代サラリーマンにも似た雰囲気があります。定型的な作法の美意識は全体に茶道的ですし、劇的な言葉の応酬は能狂言のような伝統演劇を見るかのよう。もしかして、やくざの仁義というのは、日本人の美意識の根っこに繋がっているのかもしれません。

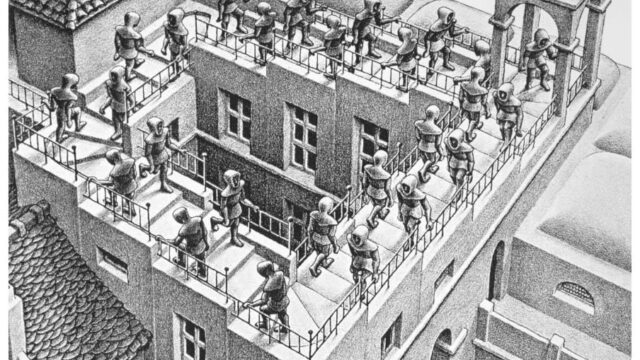

一体どういう意味があって昔のやくざはこんなことをしていたのでしょうか。色々読んでみると、やくざという互助組織の一員として同業の身分証明をするという意味があったそうです。自分が属する組織の系列を示しながら一連の所作を間違うことなく美しくできないということは、「騙り(かたり)」ということになって、互助(一宿一飯の恩義)から排除され、「懲らしめ」という名の嫌がらせや袋叩きで時には殺されてしまうこともあったのだとか。してみると、やくざの仁義の切り方の作法というものは、作法の共有を境界線にして、仲間と仲間外の者を振り分ける機能を果たしていたようです。

近年外国人問題がクローズアップされていますが、ゴミの分別ができないとか、電車の中で電話で大声で話すとか、ちゃんと列に並ばないなど、日本のしきたりや所作ができない者は出て行けという論調の背景には、日本人的作法の共有を境界線にして、仲間と仲間でない者を振りわけ、仲間は互助の中に招き入れて歓迎するが、仲間でない者は排除していやがらせもするという、やくざの仁義とほぼ同様の価値観が働いているようにも思われます。外国人問題の裏を返せば、日本人がこのような作法による分界の美意識を持っていることの是非と言う日本人問題なのかもしれません。

作法や所作の美しさが、人を助けるものとして機能するときは「仁」、人を排除するものとして機能するときは「義」、このふたつで「切り分ける」から「仁義を切る」と、こんなふうに呼ぶのでしょうか。作法の「美」と「義」の側に居ると思えば思うほど、人を排除する時の冷酷さの「醜」や「不義」の面に目が向かなくなる(結果としてどこまでも非情になれる)というところに、この美意識の裏に隠れた暗部がありそうです。