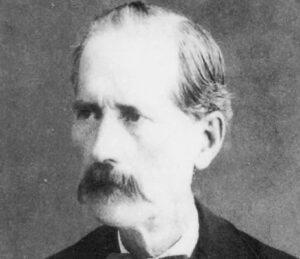

Antonio De Torres (アントニオ・デ・トーレス、1817~1892)はスペインの伝説的ギター製作者。様々な実験を重ね、現代のクラシックギターの基礎を作った一人です。☟

冒頭のギターの写真は、トーレスが行った実験のひとつで、表板は木ですが、横板と裏板がなんとボール紙で作られています。そのボール紙を使ったギターのレプリカの演奏例がこちら☟

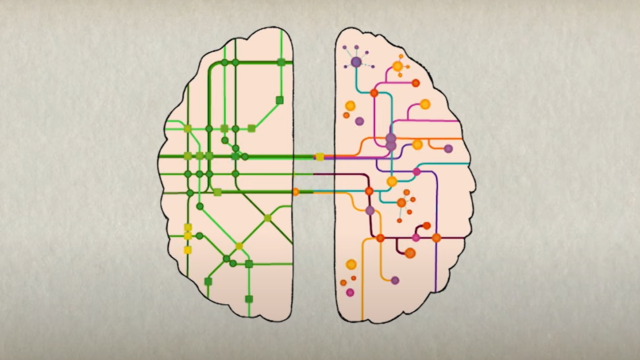

トーレスは、ギターの音響に最も重要なのは表板(響板)であると考え、響板が良ければ横板と裏板がボール紙でもよい音響が得られるはずという仮説に立って、このギターを実験的に作ったのですが、このギターがトーレスの予測の通り良く鳴ることが確認できたので、以後彼は表板の革新に集中して、ブレーシング(表板の裏に張り付けてある力木の配置)の工夫などが確立されていくことになります。表板重視の傾向は、現代までクラシックギターの世界で続く主要な流れと言えます。

反面、表板重視の傾向は必然的に裏板と横板の軽視という風潮に繋がったかもしれません。プロの演奏家、製作家、アマチュアそれぞれの立場から、「裏板と横板は音響に関係がない」という趣旨の話を私は何度か聞いたことがあるのですが、その論拠はつまるところトーレスの実験から来ているようなのです。

そこで私の体験なのですが、ウクレレ製作者として、クラシックギター業界よりかなり自由な発想で様々な木を使ってきましたので、木の違いによる音の変化については、それなりに体験があります。これまで裏板と横板に使ったことがある材種としては、マホガニー、カヤ、メープル、クスノキ、屋久杉、栗、桑、山桜、木曾ひのき、パープルハート、オニグルミ、サワグルミ、ブラックウォルナット、神代けやき、モンキーポッド、せんだん、ホワイトシカモア、カツラなどで、ほかにもいつくかあったかもしれません。表板に使ったことがある材としては、マホガニー、屋久杉、シダー、スプルース、カヤ、ヒメコマツ、木曾ヒノキ、センダンなど。随分色んな木で作ってみたもんだと我ながら思いますが、木工を始めた動機が「いろんな木が好き!」というところから始まっていて、特に日本の木に興味があるものですから、この木はどんな音なんだろうという興味が湧き出すと、作らないではいられなくなっちゃうのです。

それらの様々な取り合わせを試した結果、裏板と横板は音響に関係あるのかどうかという問いに私なりに答えさせていただきますと、「裏板と横板に使う木の種類によって音質は大きく変わります」ということになります。裏板を変えただけで激変と言ってもいいくらい変わることもあります。このような木の取り合わせによる楽器の個性変化の楽しさを追求しはじめると、奥が深くてちょっと中毒性がある楽しさです。桑を裏板に使うと高音の伸びがよくなる傾向がありますし、カヤを使うと軽やかな鳴り方になることが多いです。また、木の取り合わせがよくなくて音がぼやけて売り物にならないと思って倉庫入りしたウクレレでも、気を取り直して(木を取り直して)裏板を別の材に張り替えてみたら、音に俄然輝きが出て、最高に魅力的な一本に生まれかわったこともあります。

トーレスの実験は、表板の重要性を明らかにしたことに意味がありますが、裏板と横板が重要でないことまで証明するものではなかったはずです。裏板と横板には、楽器の多様なおもしろさを引き出す個性化の鍵があるように思います。