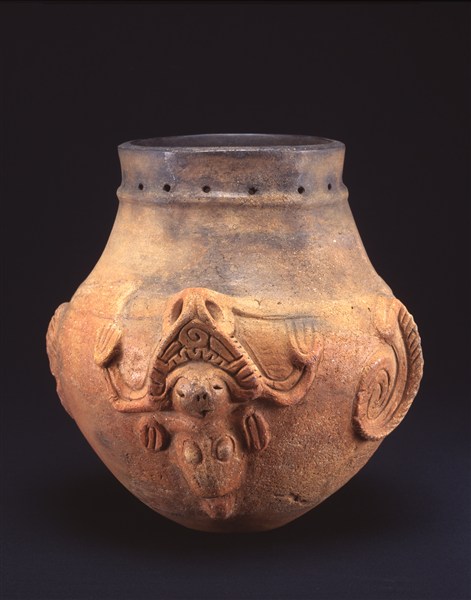

縄文時代前期から中期にかけて長野県や山梨県の中央高地で見られ、縄文時代中期から末期にかけて、関東、北陸、東日本各地に分布する有孔鍔付土器。

上部に小さな穴が並び、火にかけて使用した形跡があまりなく、一般的な深鉢型の縄文土器と形状も異なることから、その用途について様々な議論がある縄文土器です。

その用途について、太鼓説を主張しているのが、打楽器奏者の土取利行氏や考古学者の小林達雄氏。小孔に紐を結び付けて革を張り太鼓にしたという説です。なお土取氏は一昨日書いた明治時代の壮士演歌等の再現を精力的に行っている方でもあります。

土取氏の太鼓説に基づく解説動画がこちら。☟

こうして実際に革を張って叩いているのを聞くと、なるほど確かに太鼓として見事に機能しています。物を叩いて音を出す行為は、獣を追い払うとか、遠くの人に合図をするとか、感情の発露として手や物を思わず打つとか、人類初期からあった行為と思われるので、縄文時代以前から太鼓が広く存在したと考えるのは自然なことのように思われます。そして太鼓を作るには空洞がある物を用意する必用があるわけですから、土器の文化があった縄文時代人が土器の空洞を利用して太鼓を作るというのも、ごく自然な経緯のように思えます。

ちなみに、有孔鍔付土器の用途についての説としては、太鼓説のほかには、種子貯蔵説、酒造説(小孔はガス抜き用)、懸垂煮沸用具説(小孔に鉤をひっかけて吊るす)などがあります。

小孔のところに擦れた痕跡が見つかっていないのが太鼓説と懸垂煮沸用具説の弱いところで、そうすると酒造説も説得力がありますが、しかしやはり太鼓説の魅力にひかれます。小孔の配置が革を張るのに最適なことや、低音から高音まで様々な音域の太鼓を自在に作れることなど、太鼓としての機能性の高さが捨て難い。それにこのタイプの土器には、まるで人が歌ったり踊ったりしてるような模様がついていることが多く、音楽的な感じもします。(酔っ払いが歌ってるように見えるという酒造説からの反論も予測されますが…)

いっそ両説いっしょくたにして、酒造太鼓説というのはいかがでしょう。酒の量を調節することで音程を変えられるし、水琴窟みたいに酒が揺れていい音が出るかも。それに太鼓を聞かせるうちに酒にコクが出るかも。この酒造太鼓説はでたらめな思い付きなので賛同者はいないと思いますが、どんな音と酒ができるか、本当にやってみたい気もしてきます。