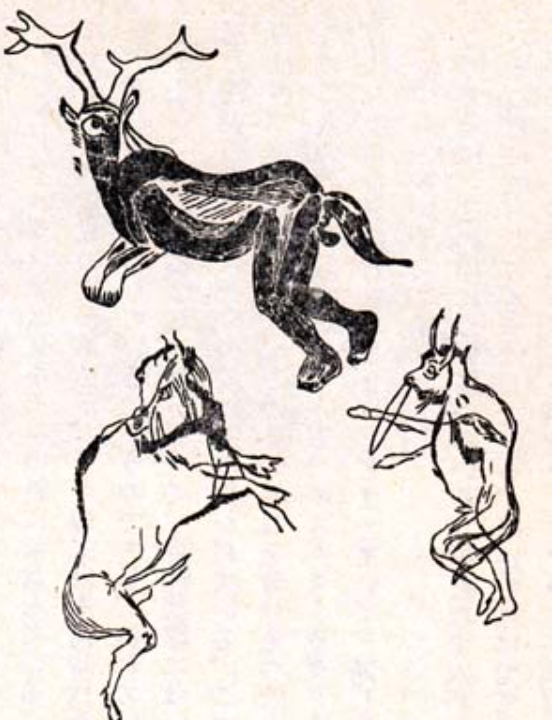

レ・トロワ・フレール洞窟(フランス)の旧石器時代の壁画に、野牛の頭で人の半身を持つ存在が笛を吹いているような形の絵画が見つかっています(冒頭写真右下)。半人半獣の解釈としては、獣の頭をかぶったシャーマン、獲物に気付かれないで近づくために動物を仮装した狩人、仮想存在としての半人半獣などの説があり、それが鼻笛を吹いている姿の絵ではないかとも言われています。年代は約1万5000年前の絵です。

土取利行氏は、洞窟の中が楽器の内側のような音環境であることに注目し、古代人は洞窟の中で笛を吹き、鍾乳石を叩いて、音楽世界を作っていたのではないかとして、洞窟内の実験演奏をされています。その紹介動画がこちら。

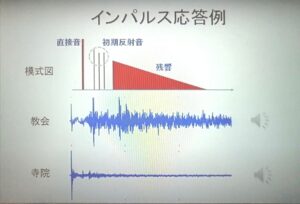

以前にこのブログで次の図を紹介しました。西洋の教会と日本の寺院の音の響き方を比較した図です。もし洞窟の音響のインパルスを計測したら、西洋教会をさらに超える残響がありそうです。教会の音環境を基礎に展開した西洋音楽の歴史を考えると、洞窟の音環境を基礎に展開した旧石器時代の音楽を想定するのは確かに理にかなっています。

図の引用元はこちらです。⇒https://youtu.be/Epph9iUobrQ?si=mFvyiawvBNVY6Zab

また動画の中の、洞窟内の沈黙や静けさ自体が圧倒的な音楽世界として迫ってくるという話も、大変印象的です。