『ハーメルンの笛吹き男』とは、こんな話です。

1284年、ハーメルン(現ドイツのザクセン州の町)にはネズミが大繁殖し、人々を悩ませていた。そこで市長は「誰かネズミを退治した者には金貨100枚を与えよう」と言った。ある日、笛を持ち、色とりどりの布で作られたまだら服の派手な衣装を着た笛吹きの男が現れ「ネズミを退治しよう」と持ちかけた。男はその身なりから「まだら服の男」と呼ばれた。市長と住民たちは、男の申し出を承諾し、報酬の支払いを約束した。男が広場で笛を吹くと、街じゅうのネズミが彼のところに集まってきた。男はそのままヴェーザー川に歩いていくと、ネズミが男に従い、ネズミは残らず溺死した。しかしネズミ退治が終わると、ハーメルンの人々は約束を反故にして報酬を払わなかった。笛吹き男はいったん街から姿を消したが、その日(6月26日のヨハネとパウロのお祭りの日)の深夜に今度は赤い奇妙な帽子をかぶりびっくりするような狩人の格好をして再び街の広場に現れた。笛吹き男が笛を吹くと、4才以上の少年少女たちが家から駆けてきて広場へ集まった。そして130人もの少年少女は笛吹き男の後に続いて町の外に出て市外の山腹にある洞穴の中に入っていき、洞穴は内側から岩で塞がれ、笛吹き男も子供たちも、二度と戻ってこなかった。子供たちの失踪の知らせを聞いた両親たちは戸口から駆け出してきて、悲痛な気持ちで子供たちを探し、母親らは悲嘆に暮れて泣き叫び、子供たちの行方を探すために使者が世界のあらゆるところへ派遣されたが徒労であった。若干の人の話では、子供の中から2人があとで帰ってきたという。ひとりは盲目で他のひとりは口がきけなかったので、盲目の子は場所を示すことができなかったが子供たちがどのように笛吹きのあとについていったのか事情を話すことができた。口のきけない子は何も聞くことはできなかったが、場所を示すことができた。子供たちが市門にむかって歩いていった通りは、鳴り物禁止通りと呼ばれ、踊りや弦楽器の演奏が禁じられた。

この伝承は、後世に加えられた脚色もありますが、子供たちの大量失踪という史実が元になっていると言われており、大量失踪の解釈としては、舞踏病説、移住説、子供の十字軍説、巡礼説、作り話説、溺死説、山崩れ説、誘拐説、戦死説、疫病説など分類すると25種類もの説があるそうです。

真相を知る決め手はありませんが、ひとつ言えることは、この笛吹き男は、放浪芸人としての楽師であろうということです。

当時の放浪芸人の服装は、赤、黄、緑などの派手な色彩、左右異なる色の取り合わせ、縞模様といった特徴があり、それは目立つことが芸人の営業として有利だったからという理由ばかりでなく、賎民や社会的危険者とみなされた人々(娼婦、ユダヤ人、放浪芸人、死刑執行人など)は目立つ色とデザインの服の着用が強制されることが多かったことに由来しています。例えば、ドイツの初期帝国警察規定のひとつでは、市民を守るために、道化師、笛吹き、楽士、放浪者、吟遊詩人などは、特別目立ちすぐ分かる服装を義務づけられていましたし、娼婦は赤い帽子を着用せよというような決まりが各都市にあったり、20世紀のユダヤ人の迫害においても、ユダヤ人は黄色い星(ダビデの星)を付けることが強制され、囚人服が縦じま模様だったりするのも、この中世以来の伝統を引き継いでいると考えられます。ですから、ハーメルンの笛吹き男が、色とりどりのまだら服の派手な服を着て登場したということは、まさに社会的に差別され危険視された人というキャラクター設定を意味していると言ってよいでしょう。「まだら服の男」という呼ばれ方は、おもしろい服だなあという素朴な愛称ではなく、現代で言えば、「あの囚人服のやつ」とか「あのおかしな衣装のテロリスト」のような、恐れと悪意の蔑称だったと考えられます。中世社会では、放浪芸人らを人ではなく獣や悪魔に近いように言う資料も見られます。

このような社会的危険人物のレッテルとともに登場した笛吹き男を相手に、飢餓や伝染病に繋がりかねないねずみ害に困り果て市長と市民たちは、ねずみ駆除の契約をしました。当時の放浪芸人は影の世界・悪魔の世界に繋がる怪しい者と見られていましたから、市町と市民からすれば、背に腹は代えられずに悪魔と契約してしまった、というのに近い感覚があったかもしれません。ねずみの害が影の世界から来たものとすれば、影の世界に通じる放浪芸人なら駆除できるかもしれないという計算もあったでしょうか。そして実際、笛吹き男は、笛でネズミを水の中に誘導するという魔術的な方法で見事にネズミを駆除してしまいました。これにより、市長と市民たちは、笛吹き男に感謝するよりも、やはり芸人は悪魔の手先だったかという確信をさらに深めたかもしれません。

さて、笛吹き男がネズミを駆除した以上、市長と市民たちは契約どおりに報酬を支払わなければならなかったはずなのに、現実には支払いませんでした。それは金を惜しくなったからに違いありませんが、それを正当化する論理として、笛吹き男はそもそも人間ではなく、影の世界・悪魔の世界に属する者であるから、約束を守る必要はないのではないか? という考えがあったのではないでしょうか。当時の教会では、芸人に芸の報酬を与えてはならないという指示がよく見られましたし、ザクセンシュピーゲルというドイツの法体系では、芸人への不当な加害に対する制裁としては、壁に映った影を切らせればよいという見せかけの制裁が法制化されていました。こういう教会と法の考え方からすれば、笛吹き男に報酬を与えないのが正当であるという自己正当化の論理は、いとも簡単に作りあげられたことでしょう。

報酬をもらえなかった笛吹き男は、一旦おとなしく引き下がるものの、赤い帽子をかぶり狩人の姿に衣装を変えて戻ってきます。赤という色の寓意は不明ですが、被差別民として社会的に強制されていたまだら服を脱ぎ棄てたというところに、この不当な社会からの訣別の意思がはっきりと読み取れます。ヨハネとパウロのお祭りの日の夜に戻ってきたという、その日時にも何らかの寓意があるのかもしれません。

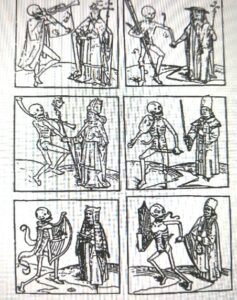

そして笛吹き男が笛を吹くと4才以上の子供たちが集まってきて、130人を引き連れてそのまま山の洞窟に入って行ってしまいます。ここには、死神が楽器で人を死の世界にいざなうという「死の舞踏」の概念が見られます。死の舞踏とは、次の絵のように、14世紀に流行したもので、蛇を体のあちこちに巻き付けた骸骨が様々な楽器を奏でながら王侯貴族も市民も農民もあらゆる人を差別なく死の世界に連れていくというモチーフです。被差別民であった笛吹き男は、笛を吹くことによって、誰にでも訪れる死という平等をもたらす力があったわけです。山の洞窟に入って出て来ず、親が手を尽くしても子供を取り戻すことができなかったということは、死の世界・黄泉の国に連れ込まれたら二度と戻ることはできないということで、ギリシャ神話のオルフェウスとエウリディケや日本神話のイザナミとイザナギのように、現界と冥界の関係性に関する世界共通のモチーフです。

最後に、契約を破ったのは大人の市長や市民たちなのに、どうして罪のない子供たちが犠牲になるのかということなのですが、西欧の伝承には「悪魔との取引」というプロットが度々登場しており、その中に悪魔への報酬として出産時に子供を殺すとか子供を悪魔に奉献するという子供を悪魔との取引材料にする思想が見られるので、笛吹き男は、もらえなかった金銭報酬の代わりに、子供たちを報酬としてもらい受けたということを現わしているのでしょう。

以上のように、ハーメルンの笛吹き男の物語には、中世の放浪楽師が社会的にどのように見られていたかが集約的に表現されています。中世の都市住民たちは、放浪楽師を悪魔・死・影の側の存在として一貫して見ているのですが、放浪楽師に対する差別的、詐欺的、自己欺瞞的、利己的な都市住民たちの態度の方がよっぽど悪魔的に見えるというところに、物語に言語化されない大どんでん返し的な構造もあるように思えます。そんな全てがひっくり返るどんでん返し構造があるとすれば、子供たちは影の世界に行ってしまったという大人たちの悲嘆とは裏腹に、実は罪のない子供たちは欺瞞的差別的な世界から連れ出され、明るい世界に入って行ったという読み解きもあり得るかもしれません。そのように考えると、ヨハネとパウロの日という聖人をまつる日にそれが起きたということも腑に落ちてきますし、当時は貴族領主の独占権であった狩猟の衣装に着替えて笛吹き男が再登場するという点にも符合するところがありそうです。

参考

中世ドイツの放浪芸人 浜本隆志

中世ヨーロッパの放浪芸人の文化史 マルギット・バッハフィッシャー

ウイキペディア ほか