昨日紹介したチャクルロは、反乱一揆に関する歌でしたが、ジョージアの民謡の内容はほかにも多岐にわたります。

子守歌、長寿歌、宴席歌、農作業の歌、動植物に関する歌、古代宗教の歌、グルジア正教会の聖人に関する歌、キリスト教の年間行事に関する歌、婚礼の歌、婚約の歌、娘への憧れの歌、失恋や悲恋の歌、生活苦や一揆の歌、教訓の歌、武勇の歌、戦いの歌、ふざけ歌、弔いの歌、そして19世紀以降に作られた新しい民謡。

ジョージア民謡の特徴は三部合唱が多いことで、主旋律ムトゥクメリ(中間のパート)、副旋律モザヒリ(高いパート)、低音部バニ(持続低音のドローンだったり、主旋律と同じ旋律を低音でたどったり、各声部と全く独立したポリフォニーだったりする)で構成されるのが一般です。中でも男声合唱が有名。合唱でない曲の伴奏には、日本でほとんど知られていない様々な楽器が使われます。三弦撥弦楽器のパンドゥリ、四弦撥弦楽器のチョングリ、三弦擦弦楽器のチュニリ又はチアヌリ、小型ハープのチャンギ、木製の縦笛サラムリ、ダブルリードの管楽器ズルナやドゥキドゥキ、バグパイプのチボニやグダストヴィリなど、各種の楽器態様が揃っていて、完成された楽器体系がありますが、それらのことを私達が全く知らないのは驚くばかり。日本で普段接してきた音楽情報がいかにかたよっていたかを思い知らされます。

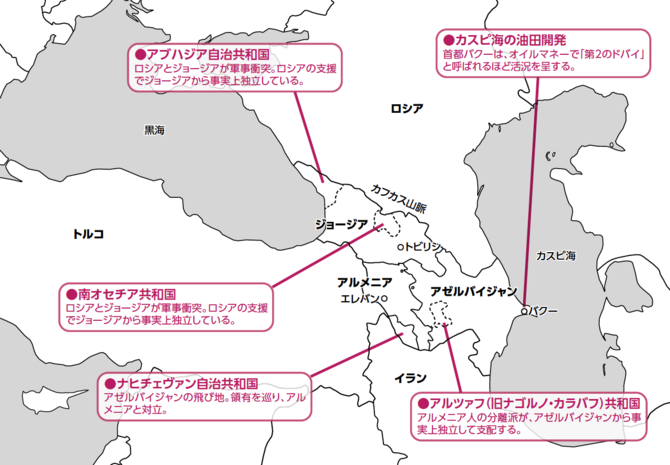

これらのジョージア民謡の特徴は、ジョージアの北側にある現ロシア領内の北コーカサスの諸民族にも多くの共通性が見られるようです。例えばチェチェン、北オセチア、タゲスタンなど、民族宗教言語が違っても共通性が見られるそうです。北コーカサスという地域は、紀元前数千年からの長い歴史があり、黒海とカスピ海に挟まれて東西の文化が南北両方から流れ込み、様々な文明文化がぶつかり融合する地域。それだけに波乱を免れず、戦いや生活苦や武勇や悲しみの歌が多いのは、このような地勢に由来するのかもしれません。その地勢から生まれる音楽は、悲喜こもごもの人生の味わいが濃縮せざるを得ず、確かに地球を代表する音楽のひとつと言えそうです。ボイジャーのゴールデンレコードにジョージアの合唱が採用されたのは、やはり正しい選択だったのでしょう。

長寿万歳☟

三弦撥弦楽器パンドゥリ☟

子守歌イアヴ・ナナ☟

参考・引用文献 「グルジア民謡概説」久岡加枝著