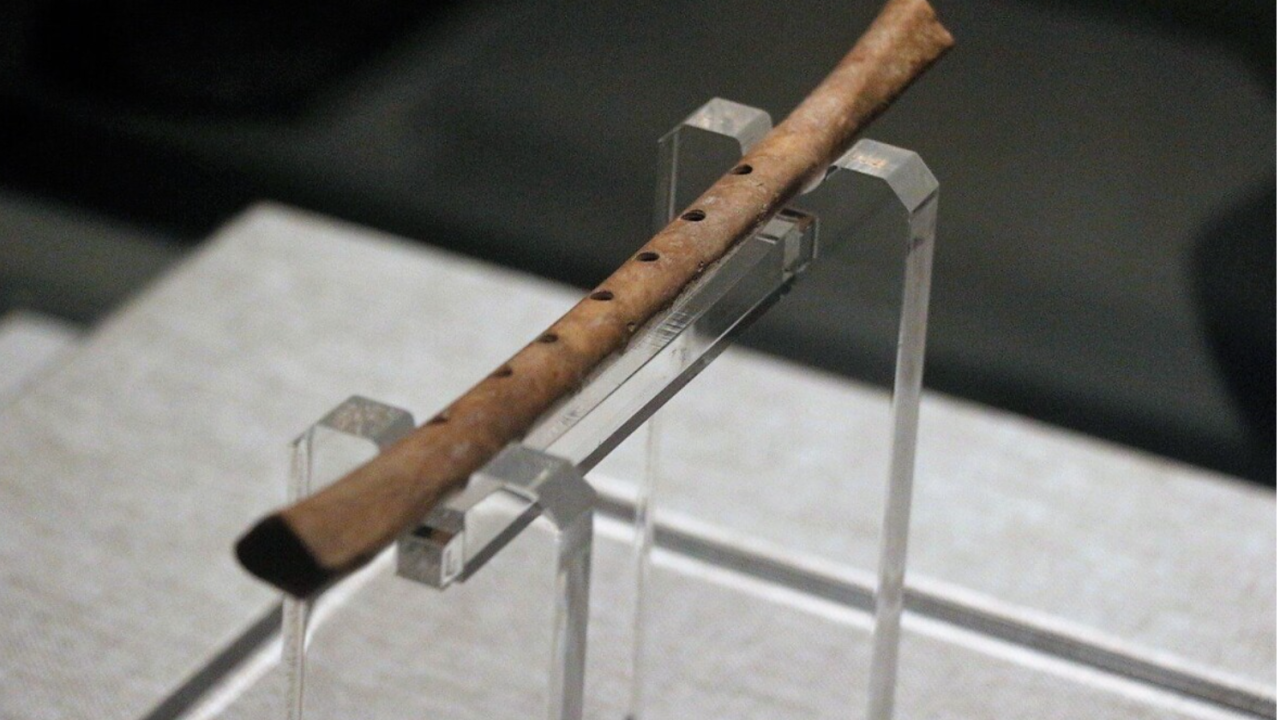

冒頭の写真は、中国河南省の舞陽賈湖遺跡から出土した鶴の骨(尺骨…翼の前腕部の骨)で作られた9000年前の笛です。この遺跡からは25本の骨笛が出土し、5~8孔まで孔数は様々ですが、最も多いのは写真のように7孔のもの。

この7孔という数字のために、この笛は注目を集めることになります。この孔から生まれる音が中国の「宮・商・角・徴・羽・変徴・変宮」の7音階と符合していれば、中華文明が世界で最も早く7音階の知識を持っていたことを証明することになるからです。

この笛が展示されている河南博物院では、「孔の補正を繰り返しながら正確に音高を調整しており、中国人の祖先は8000年以上前から七音音階を使っていたことが証明された」という趣旨の説明をしているようです。 ☞https://www.recordchina.co.jp/b917470-s41-c30-d0198.html

しかし、鄭州大学音楽学院長・音楽考古研究院院長の王子初氏が2022年に発表した論考「賈湖骨笛的“七声”研究与東亜両河的音楽文明」(『中国音楽学』2022年第3期)には、「賈湖の人が7音階を理解していたかどうかは、まだ明確には判断できない」とされており、どうやらまだ議論は決着に至っていない様子。どうやら、天理大学教授中純子氏の「出土楽器が語る音の世界-骨笛」を読むと、中華文明の優越性を証明したいという政治的意図がこれらの議論の背景に働いているようです。☞https://www.tenri-u.ac.jp/wp/wp-content/uploads/GT278-6.pdf

音楽の議論に政治が入り込むのは現代日本人の感覚では受け入れがたいことですが、民を治めるために音楽を使うことを音楽の本質とする論語の礼楽観にまでさかのぼって考えてみれば、音楽の議論に政治が入るのは当然で何の違和感もないという発想が中国にはあるのでしょうか。