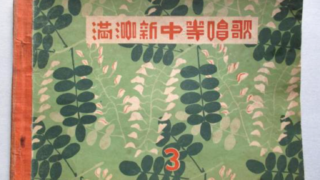

満州の音楽でもうひとつ気になるのが「満鉄社歌」。これは、日本の社歌第一号とも言われています。満鉄社歌をまずは聞いてみてください。

歌詞はこちら。

1.東より 光は来る 光を乗せて 東亜の土に 使ひす我等 我等が使命 見よ 北斗の星の著きが如く 輝くを 曠野 曠野 万里続ける 曠野に

2.黎明を 破りて鐘は 朝を告げぬ 満蒙の野に 栄は共に 共にす希望(のぞみ) 知れ 高粱の波溢るる如く 満ちたるを 曠野 曠野 日は昇る 曠野に

3.喜びは 東亜の民と 日本の国の 先行く者の 共にす睦み 睦みの歌は 聞け 崑崙の峰撼がす如く 響けるを 曠野 曠野 山河歌へり 曠野は

光の使いであるというアイデンティティの宣言、広大な大地を覆って広がり行く感じ、日本とアジアの平和と繁栄の期待感、行進し続けてゆく曲調。この曲の背景には西欧諸国の植民地支配からアジアを解放すべきという正義感がありますから、この時代にこの曲を聞いたら、大抵の日本人は胸がときめいたはずです。冒頭の写真は満鉄のアジア号ですが、この格好良さとこの曲の明るい勇ましさには、自然に人を高揚させるものがあります。

しかし、満鉄は日本の植民地経営の先駆けとなる国策会社。西欧の植民地支配からの解放を担う光の使者ゆえに大地を覆い尽くすべきという思想が日本の植民地支配を正当化する根拠になるわけですから、そこには循環論法が入っています。このような正義の循環論法が戦争の車輪を回転させる駆動力となって、人類をいつも戦争に巻き込んできたようにも思います。

歌詞の中に満鉄の進む力は強力に表現されていますが、止まる力は描かれていません。ブレーキがどこにあるのかわからない機関車が暴走する危険をはらんだまま満鉄は走り出したのでしょうか。