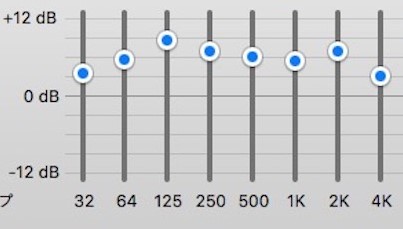

電気的な音楽の世界では、イコライザー(EQ)というエフェクターを使って、狙った周波数帯域を上げたり下げたりカットしたりして音のミキシングをするということが当然のように行われます。どの周波数成分がどんな役割をしているのかを理解しながら、つまみを上げ下げするわけですが、その発想は木の楽器作りでも十分参考になります。EQの世界では周波数成分の理解は大体次のような感じのようです。☟

【20Hz~80Hz】 超低域

音として捉えにくい超低域と呼ばれる帯域。

特に楽器を目立たせる目的がないならカットした方がいい。穏やかなバンドの音楽やPOPなどでもカットした方がよい結果になることが多い。

【80Hz~150Hz】 重量感

ずんずんという重量感、太く深くゴロゴロし感じの帯域で、ブースト(増強)してやると重みが増し、カットしてやると軽い感じの音になる。やたらにブーストすると不自然になるので、どちらかというとカットしてやる方向で考えて置いた方が良好になることが多い。

【200Hz~600Hz】 太さ、鳴り、温かみ

200Hzあたりをブーストしてやるとボーカルが暖かくなる。ギターの鳴りや太さを足したいときもこの付近をブーストしてやる。逆にパワフルすぎたり音がこもったりするときはこのあたりを適量カットしてやるとスッキリする。400Hzを減らすとクリアでしっかりしたボーカルになることがある。

【700Hz~1.5kHz】 芯、コシ

ギターやボーカルの芯、コシになる。音がはっきりしないとき、ここをブーストしてやると抜けがよくなる。芯があるのでここはカットしない。

【1.5kHz~3.5kHz】 歯切れ

ブーストすると音の歯切れがよくなり「カリッ」っとした音になる。飛び出してくるような音。上げすぎると鼻にかかったようになる。この成分が足りないと音に存在感がなくなる。最も重要な帯域ともいえる。

【4〜6kHz】 ぎらつき~クリア

派手さ(荒々しさ)があり耳に優しくない。人の耳が敏感に感じる帯域でもある。耳に突き刺さる。ここが多いボーカルは耳障り。このギラつきを上手に使うこともできる。6kHzになると突き刺す感じがなくなりクリア感になってくる。

【7kHz~12kHz】 煌びやかさ、瑞々しさ

煌びやかさ、瑞々しさがあり、安易にカットすべきではない。。

【17kHz~20kHz】 空気感

ボーカルの空気感があり、多すぎれば不自然。

【基音】 基音を上げるとクリアでしっかりした音になる。

以上が概要ですが、楽器を作るときの応用として、どのあたりの周波数を意識するかで木の選択やブレーシングが変わる可能性があると思います。

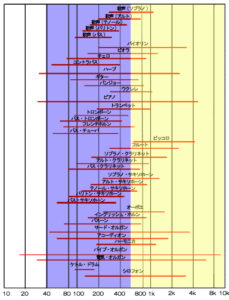

なお、楽器の周波数帯域の図がこちら。

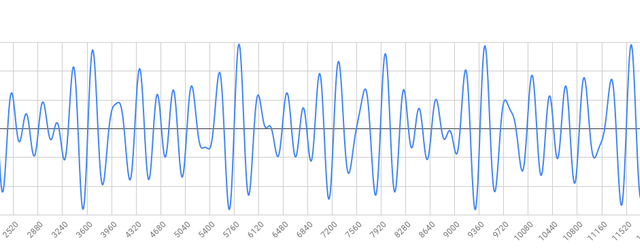

ギターの場合は80~800Hzくらいが帯域となっていますがこれは基音の話で、さらに高周波の倍音もたくさん出ています。イコライザーの周波数調整は倍音の重要性を示していると言えます。