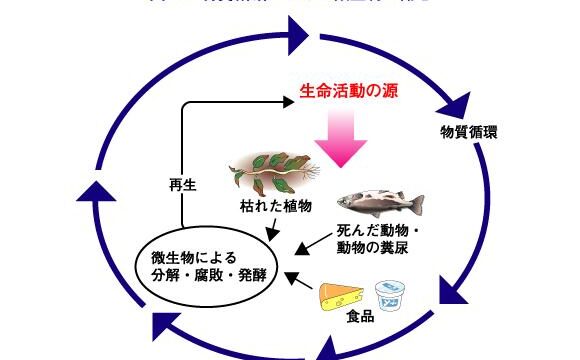

冒頭の写真は、わがアトリエがある宗像市(むなかたし)の光岡長尾遺跡から出土した弥生時代前期の土笛で、陶塤(とうけん)と言われるものです。卵形の高さ9.8センチ、最大径8.0センチ、上面に直径2.2センチから2.7センチの円形の吹き口があり、指穴は前面に4個。そこから出る音は次の動画をご覧ください。☟

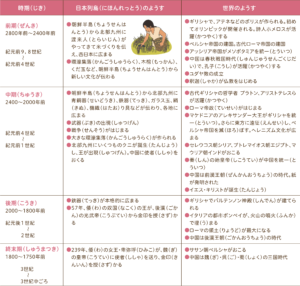

弥生時代前期というと、今から2400年~2800年前で、米作りが日本に定着してくる時期と重なります。参考に弥生時代の年表をどうぞ。

この陶塤が宗像から出たことは結構大きな意味がありまして、同じ型の陶塤の出土地域図を見ると、宗像を西限とするひとつの文化圏が浮かび上がってきます。その出土地域図がこちらです。☟

この陶塤の出土例は、27遺跡から115例(うち約7割が島根県)が知られ、分布は宗像を西限として、日本海側の京都府の丹後半島、島根県の宍道湖周辺、響灘沿岸地域など、一部の地域に限られています。

この地域の広がり方は、山口県の「綾羅木式土器」の分布圏とぴったり重なるのだそうで、この陶塤は朝鮮半島からも出土していないことや、やはり弥生時代の国である奴国(なこく・福岡市や春日市付近、金印で有名)が採用した甕棺(かめかん)が宗像では採用されていないことなどを総合すると、宗像を西の境として日本海側に広がる独自の文化圏があった可能性が浮かび上がってくるのです。

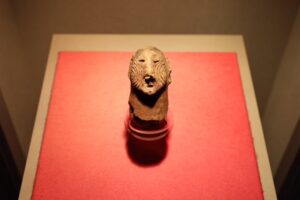

山口県の綾羅木郷遺跡からは特に多数の陶塤が出土しているのですが、この遺跡からは人面土製品も出土しており、この文化圏の人たちの風習もかいまみえます。顔にこのような模様の入れ墨をしていたのでしょうか。☟

この地域は島根県を含んでいることから、大和王権が確立する以前の古代出雲王朝と重ねて考察する見解もあるようです。古事記や日本書紀にある国譲りの神話を紐解く鍵がここにあるのかもしれません。☞ ウイキペディア 国譲りの神話

参考 東京国立博物館 ブログ