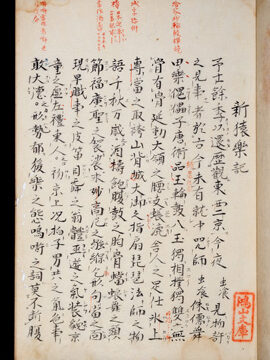

新猿楽記には、平安時代の巫女の様子が具体的に書かれています。猿楽の一部としてではなく、猿楽見物に行った主人公の家族の一人が巫女を生業にしているという筋書きになっています。以下その現代語訳。

四番目の娘は巫女である。占い、神遊(神楽)、寄弦(神事の際に魔除けのために梓弓の弦を打ち鳴らすこと)、口寄(死霊、生霊、神仏などの霊体を自らの体に乗り移らせてその言葉を語らせる降霊術)することの名人である。彼女の舞は、袖が風に翻りあがって仙女が舞い遊ぶようであり、歌う声の柔らかで上品なことは極楽浄土の迦陵頻伽がさえずっているようである。琴の音で調子をつけることもなく、鼓の音で拍子をとることもないが、歌舞のすばらしさに土地の神もその姿を現し、狐までが耳を傾ける。天下の男女、遠来近来のものたちが、貴賤上下の別なく、切れ目なくやって来る。彼らが備える米は置場もないほどに積り、幣紙は数えきれないくらい集まる。

当時の巫女がどんなことをしたのかがはっきり明示されていて貴重です。占い、神楽、寄弦、口寄の四つ、そして歌舞です。歌と舞は、神や霊を降ろし神聖な場を作るために行われたのでしょう。同時に歌舞で観客の耳目を惹きつけるという芸能化が進んでいた様子も明らかに見られます。巫女の意識の重点が神霊から観客に移行していく過渡期的な巫女の姿のようにも思われます。もっとも岩戸の前で歌舞を行ったアメノウズメの古事記の記述が、岩戸の中の天照大神に聞かせるとともに、周囲の神々も喜ばせるという形になっていますので、意識が両方を相手にしてその間をつなぐというのが巫女の本来なあり様とも言えます。

平安時代の巫女の中には、「歩き巫女」「渡り巫女」などと言われる、祭りや市などに行ってお祓いをしたかと思うと、客をとって遊女にもなるという人々が多くいたことが知られていますが、新猿楽記に登場する巫女は、夫が鍛冶師、鋳物師の名工であるという筋立てなので、渡り巫女ということでもないようです。かと言って宮に仕える巫女という雰囲気でもなく、当時の京の町には、各自の能力とセンスで神事を行い身を立てている民間の巫女がたくさんいたのかもしれません。

平安末期の巫女の踊り方については、後白河法皇が残した「梁塵秘抄」の今様の歌の中にこんなのがあります。

「鈴はさや振る 藤太巫女(とうだみこ) 目より上にぞ 鈴は振る ゆらゆらと振り上げて 目より下にて鈴振れば 懈怠(けだい)なりとて 神腹立ち給う」

訳;鈴を振っている 巫女さん 鈴は目より上にあげて振るものですよ それなのに ゆらゆらと振り上げて 今度は目の下あたりで振っていて それじゃあ疲れて怠けているようで神さまが腹を立ててしまいますよ

「よくよくめでたく舞うものは 巫(かんなぎ)、小楢葉、車の筒とかや やちくま、侏儒(ひき)舞、手傀儡、花の園には蝶、小鳥」

訳; よくよくめでたく舞うものは 巫女 小楢の葉 車の筒なんだそうです 八つ独楽(こま) 侏儒の道化師 手踊りの人形芝居 花の園には蝶 小鳥もそう

巫女は鈴を片手によくよくめでたく舞っていたのですね。平安時代の京の庶民の暮らしには、巫女の歌と舞が、とてもおめでたいごく身近なものとしてあったようです。