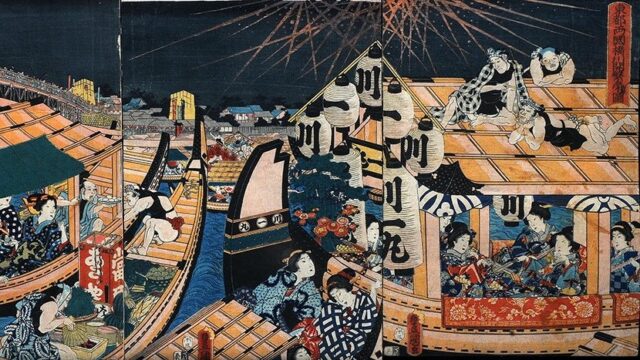

古代から現代までの盆踊りを見てきましたが、様々な踊りが合流していて、バリエーションの多さに驚かされます。

盆踊りの主体も様々なパターンがあり、例えば男女の出会いを求める若者たち(歌垣、亡者踊り、近世の村落の盆踊りなど)、信仰を求める人たち(念仏踊り、伊勢踊りなど)、遊郭の遊女たち、都市の少女たち(小町踊り)、統制に縛られない庶民たち(様々な風流踊り)、観光業者と観光客(伊勢踊り、温泉地の温泉音頭など)、団地やニュータウンの住民たち(戦後都市住民のふるさと盆踊りなど)、児童と母親たち(アニソン盆踊り)、働く人たち(企業や労働者が主催する地域文化祭的盆踊り)、SNS情報で集まる人たち(フェス的盆踊り)など。

音頭の歌の内容も、念仏から性的で卑猥な歌まで様々で、観光PR的な歌、アニメソング、ポップスなど多岐にわたり、踊りも、跳躍して踊り狂うもの(念仏踊り)、顔を隠して静かに踊るもの(亡者踊り)、男女が性的に触れ合うような踊り、チームで練習して競うように踊るもの(風流、よさこい系)、アニメキャラの踊りを真似るもの、舞踊家が地域や音楽ごとに創作するもの(東京音頭、フェス的盆踊)、ポップスのダンスの要素を取り入れるものなど様々。

躍る目的も、男女の出会いと性開放、宗教的興奮、先祖供養、観光宣伝、旅先の楽しみ、庶民エネルギーの発散、新興コミュニティのふれあい、企業宣伝、社員の福利厚生、労働者の結束、町おこし、SNS情報で盛り上がって楽しむこと、など多様。

多様なバリエーションの中に何かの統一性はないのだろうかと考えると、先祖の霊を迎えて送り返す先祖供養、男女の出会いと性開放、コミュニティの縁を深める、庶民のエネルギーの発散などが考えられますが、どれかひとつで説明しようとしても、どうしてもそこに入らない事例が結構出てきてしまいます。

結局のところ、「時代がどんなに変わっても日本人はお盆という時期に集まって踊ることを決してやめなかった(一時的な中断があったとしても)」ということが唯一の一貫性で、踊りの内容や機能は、その時々の伝統を受け継ぎつつも時代や場所の必要に応じて変化することを許容してきたという「可変性」が全体を統一する原理だったのかもしれません。様々な変化を受けいれるからこそ、時代がどんなに変わっても盆踊りが長く続くことが可能になったようにも思われます。そして「人が集まって歌い踊る機会が年に一度ある」ということが、日本という社会のエネルギー調整弁や安全弁になって、この国を守ってきたのかもしれないと考えると、盆踊りおそるべしという畏敬の念すら湧いてきます。