前回の続き。盆踊りの源泉を探ります。

以下情報源は、「盆踊り 乱交の民俗学 下川耿史著 作品社」「民族芸能一 西角井正雄編集 音楽之友社」、日本芸術文化振興会の文化デジタルライブラリーから。

・最も古い源泉としては、古代の性解放区のような風習。主として次の三つの形があり、「歌垣(うたがき)」(東国方言では「嬥歌(かがい)」)、「夜這い」、「雑魚寝」の三つ。歌垣とは、毎年決められた日程に合わせて広域から男女がある地域に集まって来て、山野で求愛の歌謡を掛け合い、気の合う相手を探すという風習。良い相手が見つかればそのまま山野で一夜を共にしたり、歌い語り明かして結婚の縁を探ったりします。ふたつめの「夜這い」とは、村落の自治活動の担い手である未婚男性たちの集まりの「若者組」が寝泊りをする「若者宿」と娘たちが集まる「娘宿」が生まれ、その間の「夜這い」が歌垣の名残りのような風習となったもの。三つ目が、例えば平安時代ころの「大原の雑魚寝(ざこね)」「お岳参り」「お籠り」など寺院のお堂や拝殿などに様々な身分年齢地域の男女が集まって来て宿泊し、男女入り混じる雑魚寝が一時的な性開放区となり、一夜限りの結びを神意の引き合わせのような感覚で許容する風習。これら三つの風習は、村落の血縁構築システムの一部であり直接踊りを目的とするものではありませんが、その過程に歌と踊りの要素が盛り込まれることは少なくなく、近世の盆踊りが男女の出会いと性開放の場となったことの背景文化になっているようです。

・次に盆踊りの源泉となったのは、風流(ふりゅう)。中世日本の様々な民族芸能を分類すれば、神楽、田楽、風流、語り物・祝福芸、渡来芸・舞台芸などがありますが、その中の風流とは、もともと都の洗練された美を意味し、「みやび」とよまれていたのが、平安時代頃に都風に洗練された衣裳や道具などの美をたたえる言葉となって「ふりゅう」と読まれるようになり、疫病や不幸をもたらす怨霊を鎮め厄神を祓うために、賑やかに笛や太鼓、鉦などの楽器で囃しながら歌い踊って地域一帯を練り歩く風習が生まれ、やがて衣裳や道具などの見た目に工夫を凝らすようになっていき、美しく着飾った人々が集団で演じる芸能や祭礼そのものを風流とよぶようになりました。このような集団芸能をきっかけに、山車を曳くものや仮装して練り歩くもの、太鼓を打ち鳴らして踊るもの、念仏を唱えながら踊るものなど、その目的や地域の特色によって独自の特徴をもった風流芸能が数多く生まれます。風流を細分して、「神遊び」「太鼓踊り・風流獅子舞」「念仏踊・盆踊」「小歌踊」「作り物風流・行列風流・動物風流など」と分類することもあります。風流に見られる傾向としては、人目を驚かすような華やかな趣向、贅を尽くした華麗な衣装、笛や打楽器の賑やかさ、政権の禁止でも止まらない情熱、男性器や女性器を見立てたしつらえや踊り、男女の異性装、遊女の男装、稚児の女装など様々な要素が各地で見られます。

・さらに盆踊りの源泉として特筆すべきなのが、上記風流の一部とも言えますが、一遍が広めた踊り念仏。平安時代の僧空也が輪になって踊りながら念仏を唱えることをはじめ、その300年後の鎌倉時代中期(13世紀後半)に一遍が出ると、「踊躍念仏(ゆやくねんぶつ)」と呼ばれる踊り念仏が全国に広まりました。一遍が全国行脚をして広めた踊り念仏の様子は、鼓を叩いて念仏を唱えながら法悦境(エクスタシー、歓喜)で激しく跳ねとび、頭を振り、足をあげ、涙を流す者あり、中には全裸になって踊る者もあり、男女貴賤いりまじり、男女の念仏の合唱は観衆の耳目を引いて集団的興奮を高めました。踊り念仏は日本中に熱狂を巻き起こしながら広がり、やがて各地で定例化していくにつれ、踊り念仏が念仏踊りに転化して各地の盆踊りの源泉となっていきました。輪を描いて移動しながら踊る形式は念仏踊りの一般的な特徴と言えます。

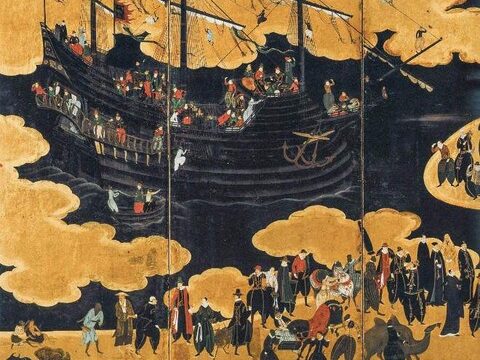

・さらに盆踊りの源泉となったものとして、15世紀~江戸時代に流行した伊勢参り(お蔭参り、抜け参り)があります。伊勢神宮の営業マンである「御師(おし)」が全国を回って神木を配布して(「神送り」)伊勢参りを広めていたのですが、その際に踊られた「伊勢踊り」が全国に共通の踊りを提供することになりました。そして伊勢参りに出かけていくと、御師の手代が迎えて茶屋で盛大なもてなしが始まり、娼妓や芸妓が踊る伊勢音頭を男女みんなが楽しみます。この伊勢音頭が「荷物にならない伊勢土産」となって各地に持ち帰られ、伊勢音頭で伊勢踊りを踊ることが全国に根付いていき、後の盆踊りの源泉のひとつとなっていきました。この伊勢踊りは、輪になって踊るという従来型の盆踊りに、往還をゆっくり踊りながら移動するという「道行き」の要素を付け加えることになりました。

・また江戸時代の京や江戸のお盆の時期の踊りとして、少女たちによる「小町踊り」がありました。14才から18才くらいの娘盛りの少女たちが、美しく化粧をして着飾り、太鼓をたたき歌い踊りながら夜ごとに市中を連なって歩くので、そのうるささに他の住民が閉口したという記録があります。1633年の俳諧集「犬子集」には、小町踊りと伊勢踊りの優劣付け難い様子を詠んだ「歌いづれ小町おどりや伊勢おどり」という句があり、流行の様子がわかります。

・江戸時代のお盆の時期の女性の踊りとしてもうひとつ、遊郭の踊りがありました。京都島原遊郭の大踊り、久留米藩若津遊郭の少将祭、栃木県小山の遊郭の盆踊り、大阪新町の「座敷踊り」など、各地に様々な記録があります。遊女たちは日ごろの憂さ晴らしのように総出で踊り狂い、男の衣装を身に着けるなどして様々な意匠を凝らし、観客も入り乱れて大にぎわいの踊りであったとのことです。

・江戸時代の盆の踊りは、ここまで述べた踊りのいずれも派手で賑やかで人目を気にしない、あるいは人に積極的に見せるという開放的な意識の踊りでしたが、傾向の異なる踊りとして「亡者踊り」が各地(秋田県西馬内の盆踊、熊本県八代市植楊神社の盆踊、飛騨の盆踊、徳島県牟岐の盆踊など)にありました。黒い覆面に目穴だけを開けたものをかぶったり、笠のまわりに布を垂らしたり、細長い編み笠で顔を隠したりなどして、踊り子の正体がわからないようにするのが特徴です。徳島県牟岐町の踊りでは、毎晩各人が衣装を交換しあうことで踊り手がわからないようにする念の入れようでした。これはおそらく、人に知られることを避けながら、惹かれ合うもの同士が何らかのサイン(着物の柄、首や手先の動きなど)で確認して落ち合って、林の影などに入って愛を交歓するという目的のために生まれた形だろうと言われています。結果として比較的落ち着いた上品な動きの中に首や手先の動きに情感のある踊りになりやすく、現代の盆踊りに近い表現と言えます。

ほかにも様々なものがあるでしょうが、以上が江戸時代までの盆の時期の踊りとして、現代の盆踊りにつながっていくことになります。