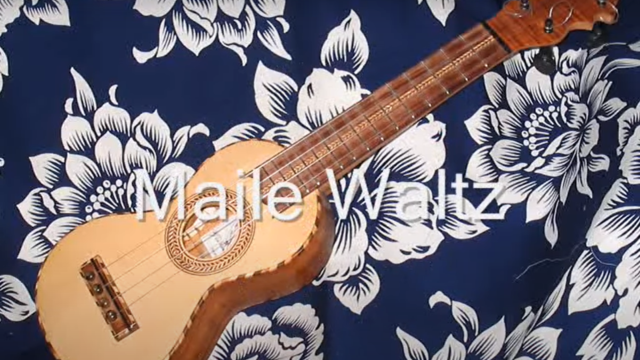

先日、日本の様々な木を集中的に製材して、ウクレレ用の薄板をたくさん作りました。その日に製材した木の種類は、ヤクスギ(屋久杉)、ヤクヒノキ(屋久桧)、キソヒノキ(木曽桧)、センダン(栴檀)、カエデ(楓)、クスノキ(楠)、オニグルミ(鬼胡桃)の七種類。

屋久杉を切れば屋久杉の甘くうっとりするような香りが工房に漂い、屋久桧を切れば屋久桧のすっきりスースーするような香りが部屋に充満し、木曽桧だとまたちょっと違う感じの桧の匂いになります。楠の香りも強くて一気に目が覚めるよう。楓は優しく甘い香りで、鬼胡桃は香ばしくて何だかおなかが減ってくるよう。

これらの匂いは、材木に含まれる精油成分に由来し、材木の匂いの中には、気持ちを落ち着けたり、ストレスを軽減したり、免疫細胞の働きを向上させたりという効果があるものがあるとも言われています。桧などは精油成分を抽出してアロマオイルとして販売されていますね。

日本の木を集中的に製材していて私が思ったのは、「日本の木は香りが強くて、いい匂いのものが多いなあ」ということ。外国から輸入した様々な木を普段製材することも多いのですが、ここまで強く個性的な匂いを感じることは多くありません。

木はなんのために精油成分を蓄えるのかというと、虫などに食べられないように身を守るため、精油を蒸散させて冷却し太陽熱から身を守るため、周囲の植物の生育を抑制しテリトリーを守るため、菌の繁殖を抑制するため、フェロモンとして鳥や昆虫を呼び寄せ受粉や種子の運搬を促すため、激しい風雨で傷んだ組織の回復のためなど、様々な理由があるようです。

もしかしたら、日本の木を製材するときに色んな強い香りを感じる理由は、四季の変化が大きいこと、南北に長いので風土の変化が大きいこと、山から海まで高度変化も大きいこと、などが相乗的に作用して、変化に対応するために精油を蓄える必要性が高いことから来ているのかもしれません。

以前、日本の木を使って楽器を作ると、不思議に「日本的」と感じる音になって、特有の魅力があるということを書きましたが、その「日本的」と感じる正体は、材木に含まれる精油成分の多さが楽器の振動に与える影響から来ているのかもしれません。日本の木を使って作った楽器の音から私が感じる印象を言葉にしてみると、素朴さ、まろやか、やさしい、おだやか、かわいらしい、平和、などの表現になりそうです。あくまで私の主観に過ぎません。でも、材木に含まれる精油成分の種類や量に着目することで、「日本的な楽器」「日本的な音」というものを、客観的に分析することも可能なのかもしれないと思ったしだいです。