『満州唱歌』を知っていますか?

日露戦争終結後から第二次大戦終了時までの間に、多数の日本人が満州に移住し、その子弟の教育のために日本人学校が作られました。その日本人学校で使用するために作られた教科書の中に『満州唱歌集』があり、日本国内の『尋常小学唱歌』とは異なる満州の習慣や風土を反映した様々な唱歌が、満州在住日本人の間で広く愛唱されていたのです。

以下「満洲唱歌」が生まれる歴史を順に概観します。日本と満州の関係は日露戦終結時から始まります。

1905年(明治38年) 日露戦争終結のポーツマス条約により、長春・旅順間の鉄道と支線がロシアから日本に譲渡され、日本は鉄道とその周辺付属地の権益を獲得する

1906年(明治39年) この鉄道事業と付属事業を経営する目的で南満州鉄道株式会社(通称「満鉄」)が半官半民で設立される。満鉄付属地への日本人移住が始まる。※1

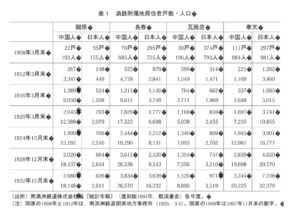

※1 満鉄は鉄道会社の枠を超えて、満州の農産物支配、炭鉱開発、製鉄業、港湾事業、電力供給、牧畜、ホテル業、海運業、航空会社事業、鉄道付属地の都市経営と一般行政(土木・教育・衛生)、日本人用の学校・病院・図書館の建設、建設鉄道付属地住民からの徴税などを行い、「満鉄王国」とも言われる巨大コングロマリットであった。満鉄は、日本の植民地経営の先駆けの組織であったが、本国政府の言いなりというわけでもなく、比較的自由な裁量で独自の都市経営を行う面があった。なお満鉄付属地における人口の増加経過は次表のとおり。

1922年(大正11年) 鉄道付属地に居住する日本人子弟の教育のために、満鉄と関東庁の共同出資により南満州教育会教科書編集部が設置され、教科書の副読本のひとつとして、『満州唱歌集』の編集が始まる。※2

※2 満州に骨をうずめて満州の経営を支える人材の育成という観点から、内地教育の延長ではなく現地適応主義の方針が立てられ、満州の風土や習慣の調査研究に基づき、満州色豊かな唱歌が作られた。野口雨情、北原白秋、山田耕筰など、内地の巨匠たちも作詞作曲に参加した。満州は新教育の実験場という様相があり、満州に住む現職教員の情熱や創意工夫による独自性・先進性が反映された。

1924年(大正13年)8月31日 『満洲唱歌集 尋常科第一・二学年用』発行 ※2 ☟

※3 曲目詳細 1.ウサギウマ 2.メガデタ 3.ナシノハナ 4.やなぎのわた 5.ぶたの子 6.アメンボウ 7.マチナミキ 8.あかいおうち 9.ヒマハリ 10.たかあしをどり 11.ことり 12.ユフヤケ 13.アキ 14.かれは 15.ガン 16.まちぼうけ 17.フユ 18.パクチク 19.ペチカ 20.ネコヤナギ

1926年(大正15年)3月27日 『満洲唱歌集 尋常科第三・四学年用』発行 ※3☟

※4 曲目詳細 1.歌時計 2.やなぎの春 3.おきな草 4.牛 5.木ささげ 6.ばふんころがし 7.一りんしゃ 8.風 9.子羊 10.はたけ 11.よぎしゃ 12.赤い夕日 13.うさぎうま 14.栗売 15.荷車 16.石炭くべませう 17. こな雪 18.蒙古の砂漠 19.銀頭公 20.大連

1927年(昭和2年)3月25日 『満洲唱歌集 尋常科第五・六学年用』発行 ※4☟

※5 曲目詳細 1.居庸関の早春 2.春のゆくころ 3.土まんぢゅう 4.あかしや 5.鴨緑江 6.木蔭の夢 7.海をこえて 8.鈴の音 9.かご車 10.千山 11.月 12.爾霊山の秋 13.愛 14.白塔 15.二勇士 16.冬の夜 17.奉天 18.伊藤公の最後 19.望小山 20.日の出の歌

1931年 満州事変 関東軍が満州全土を占領する

1932年3月1日 満州国成立 ※6

※6 満州国成立以後1945年の日本の敗戦までの14年間に、日本各地から満洲・内蒙に、日本の国策として大規模な移民が行われ(満蒙開拓団)、27万人が移住した。満鉄の鉄道付属地行政(土木・衛生・教育)は満洲国政府に移管され、大量の満鉄職員(その多くは教員)が満鉄から満洲国へ移籍した。

1932年(昭和7年)月日不明 唱歌集大幅改訂→第二期『満洲唱歌集』発行 ※7 ※8

※7 満州の風土を反映していないと考えられた著名作家の曲が多く削除され(ぶたの子、まちなみき、かれは、ペチカ、石炭くべませうなど)、満州の風土を反映した新しい歌(わたしたち、こな雪、娘々祭など)が新たに加えられる。また高学年に戦意高揚的帝国主義的な歌が数曲入ってくる。なお、この改訂の着手と満州事変のタイミングの戦後関係がはっきりしないが、戦時色も見えるものの、満鉄の独自性や満州風土色は失われていない。満州唱歌と言えばこの改訂版をイメージする人が多いらしい。☟

※8 改訂後曲目詳細 <一年> 1.オハヤウ 2.ハルガ 3.メガデタ 4.ウサギウマ 5.トマト 6.オミヤゲ 7.カラストロバ 8.アキ 9.シンチク 10.ロシヤパン 11.フユ 12.ラヂオ 13.リンク 14.ウレシイヨル 15.バクチク 16.ハルノカゼ <二年> 1.ネコヤナギ 2.ナシノハマ 3.カゾヘマス 4.のばら 5.やなぎのわた 6.馬車 7.なみ木のざんぱつ 8.こうりゃんさらさら 9.きいろいほろ 10.ゐぐさ 11.はまに 12.あかいおうち 13.夕やけ 14.がん 15.たかあしをどり 16.まちぼうけ <三年> 1.ぺんぺん草 2.水平さん 3.歌時計 4.五月のぼり 5.娘々祭 6.牛 7.湯崗子温泉で 8.ほことたて 9.てうせん烏 10.引越 11.一りんしゃ 12.木 13.汽車の煙 14.わたしたち 15.こな雪 16.小さな駅 17.水びかり 18.月が出てくる 19.守備兵さん <なお四年~六年用の改訂版満州唱歌集の詳細不明>

1937年 日中戦争はじまる

1937年 南満洲鉄道附属地の日本人子弟の教育が、南満州鉄道株式会社から日本大使館教務部に移管され、南満州鉄道株式会社の教育裁量が消滅

1940年 大幅改訂→『満洲小学唱歌集』に題名変更。満州の風土の曲が多数削除され、『ふじの山』『もみじ』『浦島太郎』『春が来た』『なすのよいち』など、内地の文部省唱歌が大量に加えられる。満洲唱歌は満州風土の独自色を失い、満州唱歌が大きく変質したと言える。なおこの満州小学唱歌集は二年生用のもの以外は未発見。 ※9☟

※9 二年生用曲目 1.芽ガ出タ 2.サクラ 3.小ウマ 4.なしの花 5.国びき 6.やなぎのわた 7.なはとび 8.せん車 9.ちゅうれいたふ 10.もみじ 11.赤いおうち 12.雪 13.外へ外へ 14.ふじ山 15.二宮金次郎 16.とけいの歌 17.高あしをどり 18.ワタシハ二年生 19.春が来た 20.たんじょう日 21.五月のせっく 22.いくさごっこ 23.花火 24.なみ木のざんぱつ 25.かけっこ 26.運動会 27.かかし 28.こうりゃんさらさら 29.夕やけ 30.浦島太郎 31.ラジオ 32.山から 33.チューリップ 34.なすのよいち

1942年 大幅改訂 『ウタノホン』に教材名変更。題名から満州という言葉が消え、曲目から満州の風土色はさらに後退し、6割以上が内地の文部省唱歌で占められる。

1945年 日本敗戦、満州国消滅

以上が、満州唱歌に関連する歴史です。

では、満州唱歌を聞いてみましょう。

まず満州で暮らした日本人にもっとも愛唱され曲が、次の『わたしたち』だそうです。1932年の改訂で加えられた曲。日常何かにつけて歌われることが多く、日本人と満州人という二つのアイデンティティを融合することに役立っていたのかもしれません。

それから次も1932年改訂版から入った曲。満州の風景風習を扱う「娘々祭」と「ロシヤパン」。

次は第一期満州唱歌集「たかあしをどり」

参考

教科書からみた満洲の唱歌教育― 「外地」における新教育の理想と現実 平尾佳子

満洲唱歌よ、もう一度 産経新聞社

ウイキペディア 満洲唱歌 ほか