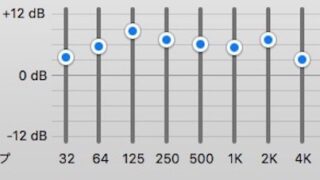

朝鮮半島の伝統音楽は、アリラン、トラジ、セマチなど、三拍子のものが多く、これは騎馬民族のリズムから来ていると言われています。高句麗は「高麗(こま)」とも言いますが、これが転じて「駒」となったとも言われているように、朝鮮半島の歴史には騎馬の文化が流れているのです。

アリラン☟

トラジ☟

これに対し、日本は元来農耕文化に由来する二拍子が基本で、江戸時代以前の邦楽に三拍子の曲はほとんど見られないのだとか。

日本に三拍子が入ってくるのは明治政府が設置した音楽取調掛が西洋音楽を取り入れはじめたときからです。庭の千草、ローレライ、野中の薔薇、七里ヶ浜哀歌、仰げば尊しなどの三拍子の曲が明治日本に入りました。ですが明治はまだ三拍子の曲は少数派。その流れが変わってくるのは大正時代からで、音楽指導者にキリスト教讃美歌やクラシック音楽をおさめた人が増えるにつれ、日本人発祥の三拍子の曲が急増していきます。大正時代に生まれた三拍子の音楽には、海、早春賦、赤とんぼ、冬景色、朧月夜、浜辺の歌、故郷などがあり、日本の原風景と三拍子が違和感なく重なってくるようになります。

故郷☟

そして昭和の戦後になると、昭和大衆歌謡に三拍子の曲が多く生まれて、日本人の心を捉えます。その代表は古賀政男の古賀メロディ。戦後日本演歌の代表者のように言われることもある古賀メロディですが、実は有名な曲はどれも三拍子で、たとえばゲイシャワルツ、影を慕いて、人生劇場、人生の並木路、あゝそれなのに、悲しい酒などがあります。

影を慕いて☟

悲しい酒☟

一体どうして古賀政男は三拍子の曲をこんなに作ったのでしょう。その答えのひとつは朝鮮半島の三拍子音楽にあるようです。古賀政男は明治37年11月18日に福岡県三瀦郡田口村三丸(現在の大川市)に生まれるのですが、8歳のときに長兄を頼って日本統治下の朝鮮へ渡り、仁川と京城(現ソウル)で、少年時代の10年ほどを過ごしており、朝鮮での思い出を古賀自身が昭和7年(1932年)の雑誌「改造」に次のように記しています。

「朝鮮は私の第二の故郷です。悠久な大陸的揺籃の中に朝鮮民謡によって育てられてきた私が音楽に親しんだのも、作曲に興味を覚えたのも畢竟忘れられない朝鮮民謡の旋律の美しさからです。脈々の余情、そして胸の奥底に残る余韻、そくそくと迫る哀調こそ、朝鮮民謡のはげしい特徴のひとつ…」。そして、清楚な装いをした妓生(キーセン)が哀調をもって歌うアリランの音楽的すばらしさを称賛しています。

この改造の文章からすると、古賀にとっては、朝鮮のリズムと旋律にこそ美しさの原風景があったのかもしれません。かくして朝鮮半島の三拍子は、古賀メロディをのせて日本の大衆音楽となり、日本人の心を捉えます。

朝鮮にも日本にも相互の文化的影響を認めたがらない向きは今なお少なくないかもしれませんが、異なる文化が強制の文脈なく自然な感動によって影響し合うことは美的なことと思います。