日本の儒教的音楽観とは、というのが今日のテーマ。

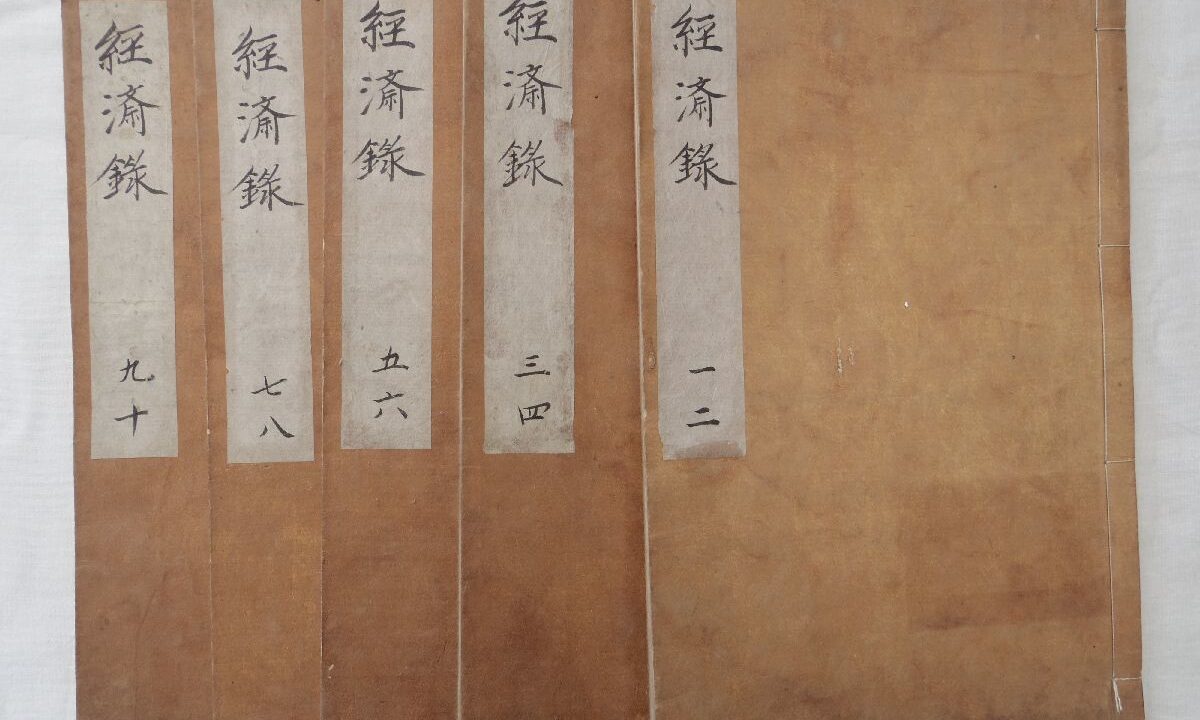

江戸時代中期の儒学者太宰春台(1680~1747)は、著書「経済禄」で概要次のように書いています。

「天下を治めるには、礼楽から先に始めるべきである。三代の明王は、天下を取ると、必ず最初に、礼(礼法礼儀)を制し、楽(歌舞音曲)を作った。礼楽によらなければ天下を治めることは不可能である」

「礼をもって上下の位を定め、貴賤をわきまえ、男女の別を明らかにし、父子兄弟の筋道を正しくすることができる。楽をもって上下の交わりをなし、君臣の情をわきまえ、主客の好みを合わせ、神と人との和を導くことができる。物言わずに人の心を動かすのは、ただ礼と楽である。ゆえにこれを不言の教えという」

「人の心を動かすのに礼楽以上のものはなく、人を善に導くのに礼楽より近いものはない。言語の教えは、人に浅く狭くしか入らず、効果が薄い。礼楽の教えは、人に深く広く入り、効果が非常に速い。古代の聖人が、もの言わずして万民を教え、天下の心をひとつにしたのは礼楽の道である」

これらに続き、公家の儀式や仏教の儀礼の礼楽が、理想的礼楽の実例として紹介されています。

儒教は音楽をとても重視していたのですね。しかしその音楽観は、現代の音楽観とはずいぶん異なり、あくまで音楽は民を治めるという目的のためにあります。音楽は賢明な王が作るもので、民が自由に主体的に作るものとは考えられていません。

そのため、いにしえの明王が定めた音楽(古楽)が時代とともに変化したり、新たな音楽が民間から生まれてくることには基本的に否定的となり、音楽の衰微や堕落、社会混乱の原因として規制する必要があるという論理になります。

音楽が大事と持ち上げる論理から説きはじめ、世の音楽を禁止して引きずり下ろす論理に流れ込んでいく文章は、ちょっと不思議な手品を見せられているような気もしますが、その手品のタネは、王は賢明で民は暗愚という観念が、ふところにしっかり隠されているところにあるように思われます。しかし歴史の実態としては、為政者も民衆も必ずしも賢明暗愚と決め付けられるものではないことは、日々ニュースで見聞きし日常生活で体験することだと思うのです。