前々回・前々々回に書いた満州尋常小学唱歌に続いて、今回は満州中等唱歌について。当時の学制は、年齢に応じて、尋常小学校のほか尋常高等小学校、下等中等学校、上等中等学校などがあり、それぞれに唱歌教育がありました。

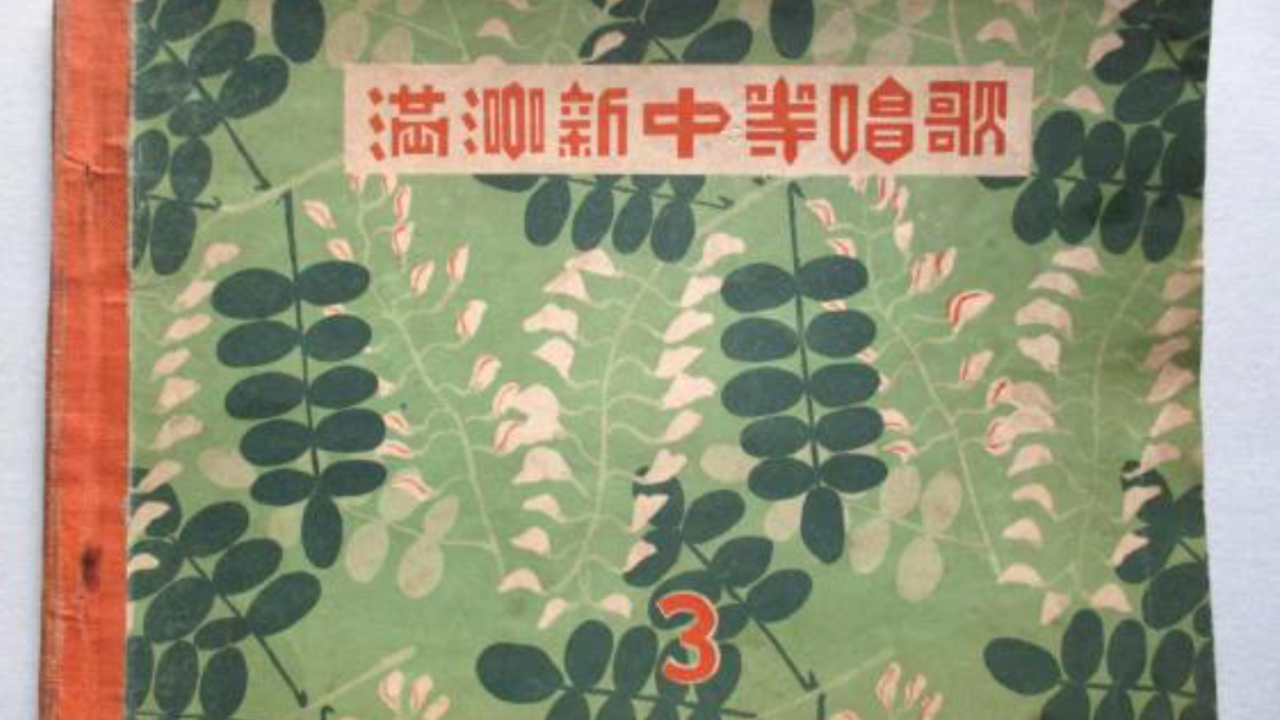

満州中等唱歌について、ネット上見つかる情報は多くありません。私が見つけたのは、表紙と目次一部の写真のみ。

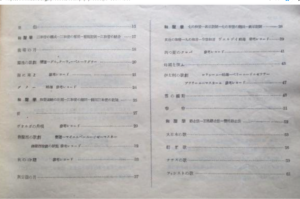

この写真は、「満洲新中等唱歌」 滿洲中等學校音樂科教員研究會編纂 出版大連音樂學校 昭和16年(1941年)3月20日再版発行 のもの。目次の一部がこちら。

見にくいですが、目を凝らすと、ワグナー、グノー、グルック、ビゼー、マスネー、ヴェルディ、ロッシーニなどの名前が見えます。ドイツ、フランス、イタリア、ロシアなど、案外広く世界の音楽を取り扱っているなあという印象。しかし、1940年の日独伊三国同盟、1940年ナチスのフランス占領、1941年日ソ中立条約などの歴史に照らすと、敵性音楽にならないように、慎重に国を選んでいるようでもあります。

目次の最後の方へ目を移すと、「大日本の歌」「ナチスの歌」「ファシストの歌」の三曲で目が止まります。今の感覚からすると、ナチスの歌とかファシストの歌というと、びっくりします。当時の感覚では、同盟国それぞれの正義感や使命感を直接表現した歌を教科書に掲載するのは、当然のことだったのかもしれません。

中等学校の生徒の年齢(下等中学14~16才、上等中学17~19才)になると、音楽教育も、思想教育の側面がはっきりと表に出てくるようです。卒業後すぐにくる徴兵(20才)の準備という面も大きそうです。

これらの曲は、おそらく次の動画のものをさしているのではないかと思われます。聞きたい方はどうぞ。☟

それぞれ歌詞はこちら。これらの内容に賛同する趣旨で掲載するわけではありません。歌詞に注目することで、戦争に向かって傾斜していく時代の時代精神を抽出できるかもしれないと考えて、全部書き出してみました。

<大日本の歌> 1 雲湧けり 雲湧けり みどり島山 潮みつる 潮みつる 東の海に

この国ぞ 高光る天皇 神ながら治しめす 皇御国(すめらみくに) ああ 吾等今ぞ讃へん 声もとどろに 類なき古き国がら 若き力を 2 風迅し 風迅し 海をめぐりて 浪さやげ浪さやげ 敢へてゆるさじ この国ぞ 醜はらふ皇軍 義によりて 剣とる 皇御国 ああ吾等今ぞ往かん かへりみはせじ 日の御旗ひらめくところ 玉と砕けん 3 気は澄めり 気は澄めり うまし山川 眉あがる眉あがる 雲のはたてに この国ぞ 一億の皇御民 挙りたち 奮ひたつ皇御国 ああ吾等今ぞ進まん 明き心に 新しきみ国の歴史 ひらけつつあり

<ナチス党歌> 1 旗を高く掲げよ! 隊列は固く結ばれた! SAは不動の心で、確かな歩調で行進する(繰り返し)赤色戦線と反動が撃ち殺した戦友たち その心は我々の隊列と共に行進する 2 褐色の衣を纏った軍勢に道を空けよ! 突撃隊員に道を開けよ! (繰り返し)期待に満ちて何百万もの人々が鉤十字を見上げる 自由とパンのための日が明けるのだ 3 遂に突撃信号(突撃ラッパ)が吹きならされる! 我々は皆、既に戦いの準備を整えている!(繰り返し) 既に(間もなく)ヒトラーの旗が全ての道(全てのバリケード)の上にはためく 奴隷状態が続くのも、後もう少しだ!

<ファシストの歌> 1 ああ英雄の国民 不滅の祖国 甦る同胞 理想の血湧きて 武士の勲し 先駆者の功績 ダンテのあの夢 心に光る 若人 若人 美し青春 人生の荒波越えて 翔ける汝が歌 2 イタリアの地に 新しき民生き 仰ぐムッソリーニ 明日の戦士よ 勤労の賛歌 平和と栄光 祖国に仇なす 敵に見せしめ 若人 若人 美し青春 人生の荒波越えて 翔ける汝が歌 3 詩人も工匠も 貴人も農夫も 誓いは固し 我等がムッソリーニ 到らぬ隈無く 戦士を送りて ひらめくよ高く ファシズムの救世旗 若人 若人 美し青春 人生の荒波越えて 翔ける汝が歌

三曲の共通要素を見ながら何回か読み返してみると、浮かび上がってくるのは、次のような要素のように思われます。戦争の時代精神がかなり具体的に現れてくるようです。

「英雄の讃美と忠誠」「正義の側にいるという自覚」「祖国の不滅、祖国愛」「若い力(=戦士)の讃美」「同胞愛、一体感」「国民=戦士というアイデンティティ」「戦いの高揚感」「敵を打ち砕く決意」「醜くい敵・虐げる敵・仇である敵」「光とともに進んでいる自覚」「旗の下にある喜び」「荒波や抵抗を超えてひたすら前進する行動原理」「戦いや前進の先に開ける明るい時代の期待や約束」「歴史創造に参加している感覚」「死を恐れない精神又は死の讃美」「雄々しさに奮い立つ感覚」

戦争に傾斜する心理は、随分と輝かしく明るく高揚するものであるようです。その明るさの先に必然的にあるはずの地獄絵図は、その時には見えない心理になっているようです。また国民=戦士という構造のためか、女性の姿が見えてこないという点も特徴かと思います。

世間に流れる音楽の中にこれらの要素が増加して一定の閾値を超えたとき、戦争は必然となるのでしょうか。だとすると、世間の歌を観測して出てくる言葉をAIで統計処理をすれば、戦争危険度がどのくらい高まっているかを数値化するなんていうことも、これからの時代は可能かもしれません。